Serif, Sans, 명조, 고딕 그리고 부리

‘거시기’라는 말을 써보신 적 있나요? ‘거시기’는 사람이나 사물의 이름이 얼른 떠오르지 않을 때 그 단어를 대체해 사용하는 말이에요. 지나가는 간판을 보며 친구의 “어, 저 간판에 쓰인 폰트를 뭐라더라?”하는 물음에 “아 거시기 그거 있잖아, 명조인가 거시기 그거!”라고 답하며, 거시기가 무엇인지 간절히 떠올렸던 경험은 누구나 있을 거예요.

우리가 용어를 알아야하는 이유, 가능하면 정확한

우리가 쓰는 말의 정확한 뜻과 어원을 알고 있나요? 대부분의 사람들이 본인이 사용하는 말의 정확한 의미나 유래를 모를 거라 생각해요. 그럼에도 서로 소통이 어렵지 않은 이유는 같은 문화, 같은 생활을 공유하고 맥락을 알기 때문이에요. 그래서 서로 조금 뜻을 모르는 말을 쓰거나 잘못된 단어를 사용해도 소통에 별문제가 없어요. 오랜 시간 함께한 친구와 말이 잘 통하고, 나이 차이가 많은 어른들과는 말이 잘 안 통한다고 느끼는 것과 같은 맥락이이에요.

우리가 일상적으로 사용하는 언어와 달리 업무나 교육 등에서 쓰이는 언어는 일상 언어뿐만 아니라 전문 용어도 포함되어 있어요. 전문 용어도 물론 일상 언어로 풀어 설명할 수 있지만, 소통의 효율을 위해 전문 용어를 사용해요. 무엇을 배우든 가장 먼저 용어에 대해 배우는 이유고요. 전문 용어를 모른다면 소통이 힘들 뿐만 아니라 오해가 생길 수도 있어요. 병원의 의사 선생님들이 우리에게 설명할 때는 감기나 배탈 같은 쉬운 용어로 설명해 주지만 간호사나 약사와 소통할 때는 우리가 알아볼 수 없는 필기체로 쓴 병명을 쓰는 것도 보다 정확하고 구체적인 소통이 필요한 상황이기 때문이에요.

길게 얘기했지만 이 글을 통해 글꼴 관련 용어, 특히 글꼴을 분류하는 용어의 정확한 의미와 유래를 알려드리려 해요. 친구와 ‘이거 거시기다’하며 웃고 떠들다가도 필요한 순간에 ‘이 폰트는 부리 계열입니다’하고 당당하게 말할 수 있도록 잘 읽어주세요.

세리프(Serif)

‘세리프’란 획의 끝에 돌출된 부분을 얘기해요. 어떤 문자건 그 생김새는 쓰기 도구에 영향을 받아요. 과거엔 세리프가 비문에 끌*로 글자를 새기면서 획의 끝에 생기는 흔적이라는 주장이 많았으나, 최근엔 그것보다는 사각붓으로 글자를 그리면서 획의 끝에 붓의 얇은 변을 따라 자연스럽게 생기는 ‘엣지’가 세리프의 기원이라는 얘기가 설득력을 얻고 있어요. 활자의 역사는 곧 세리프의 역사라는 말처럼 세리프는 글자의 특징을 가장 잘 담고 있는 요소에요. 오늘 세리프의 기원에 대해 모두 다룰 수는 없으니 ‘세리프’가 무엇을 말하는지만 확실히 알아두도록 해요.

*끌 : 표면을 긁거나 구멍을 낼때 사용하는 도구입니다.

Trajan*의 세리프

Trajan*의 세리프

*Trajan은 로마의 트라야누스 기둥 바닥에 새겨진 비문의 서체로 제작된 폰트입니다.

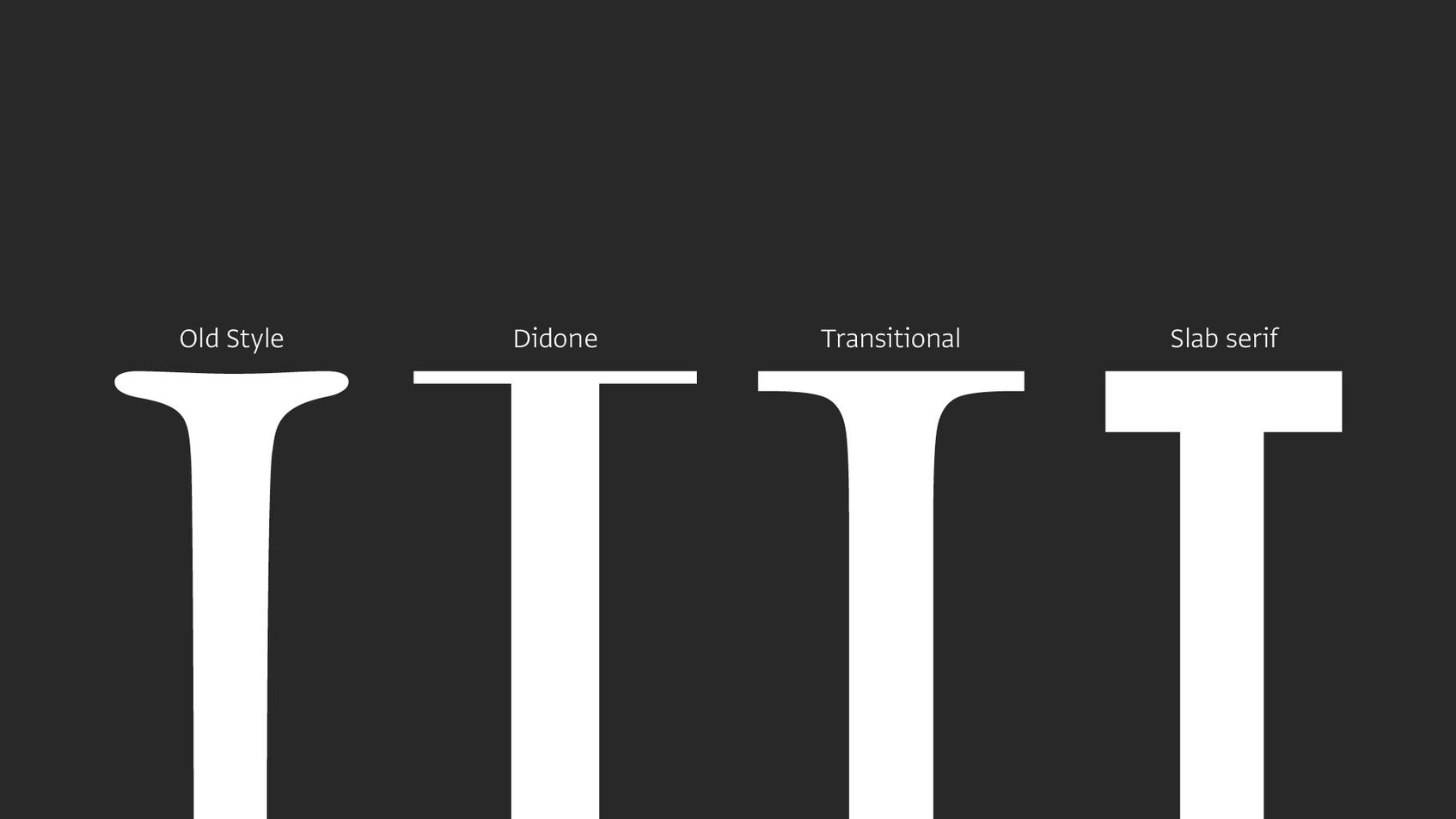

세리프를 가진 글꼴을 ‘세리프 계열’이라고 해요. 흔히 그냥 ‘세리프’, ‘세리프 폰트’ 등으로 편하게 부르지만 이 글에선 세리프 자체와 구분하기 위해 ‘세리프 계열’로 얘기할게요. 세리프 계열은 세리프의 모양, 글자의 세부적인 특징에 따라 크게 4가지로 구분할 수 있어요. ‘올드 스타일(Old style)’, ‘디돈(Didone)’, ‘트랜지셔널(Transitional)’, ‘슬랩 세리프(Slab serif)’로 나눌 수 있어요.

계열별 세리프의 형태

계열별 세리프의 형태

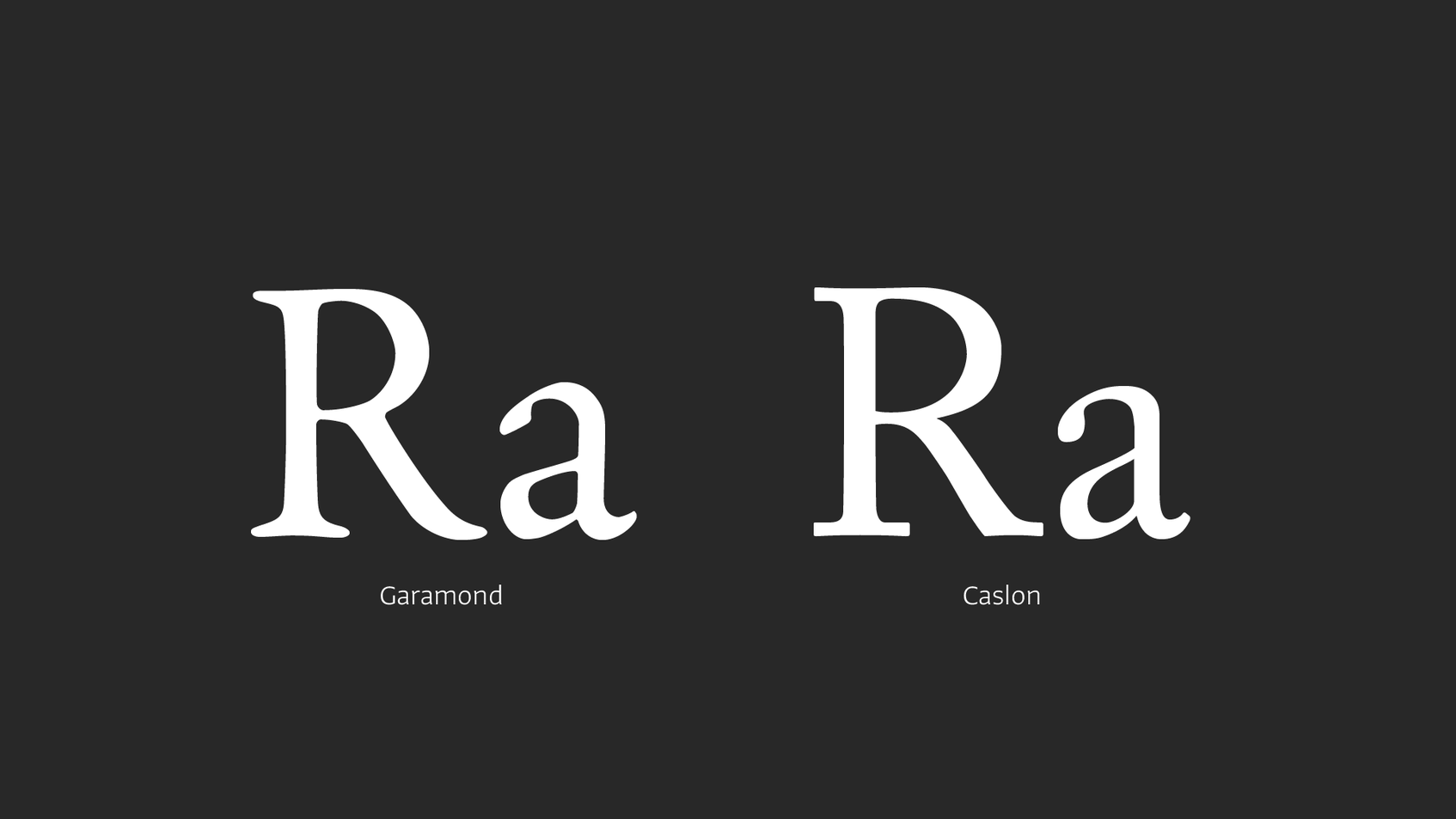

먼저, ‘올드 스타일’은 르네상스 캘리그라피에 영향을 받았고, 만년필로 쓴 듯 획의 굵기 변화 축이 대각선으로 기울어 있고 브래킷*이 부드럽게 이어진 것이 특징이에요. 우리가 잘 아는 ‘가라몬드(Garamond)’, ‘캐슬론(Caslon)’ 등이 대표적이에요.

*세리프와 획이 만나며 생기는 모양을 말합니다.

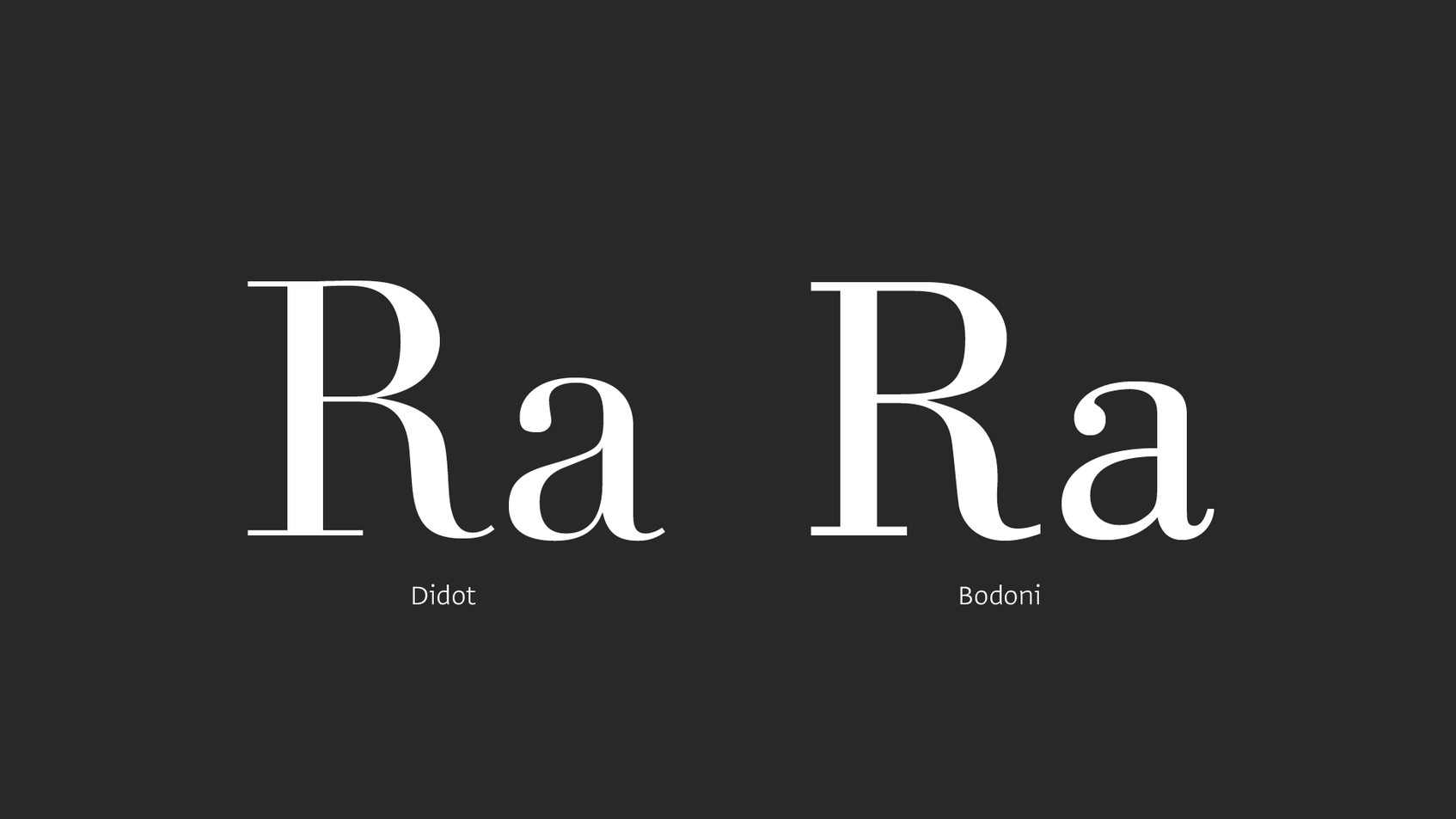

‘디돈’은 가로, 세로 획 대비가 극단적이고 획의 굵기 변화 축이 수직인 것이 특징입니다. 전체적으로 군더더기 없이 딱 떨어진 인상을 주기 때문에 ‘모던 스타일’이라 부르는 경우도 있어요. 우리에게 잘 알려진 ‘디돈’ 계열은 ‘디도(Didot)’, ‘보도니(Bodoni)’ 등이 있어요. 눈치채셨나요? ‘디돈(Didone)’은 ‘디도’와 ‘보도니’의 합성어랍니다. 두 글꼴은 오늘날에도 패션, 매거진 분야에서 여전히 사랑받는 글꼴이에요.

다음으로 ‘트랜지셔널’은 앞서 설명한 ‘올드 스타일’과 ‘디돈’의 중간이라고 생각하시면 돼요. 획의 굵기 변화 축이 완전히 수직은 아니지만 그렇다고 ‘올드 스타일’처럼 많이 기울어 있진 않아요. 가로, 세로획 대비는 ‘올드 스타일’보다 더 크고 세리프의 형태와 브래킷이 더 정돈된 것이 특징이에요. 대표적인 글꼴로는 ‘바스커빌(Baskervill)’, ‘타임즈 뉴 로만(Times new roman)' 등이 있어요.

마지막으로 ‘슬랩 세리프’가 있어요. 세리프의 형태가 다른 계열에 비해 과장되게 크고 브래킷이 없는 게 특징이에요. 슬랩 세리프에서 세리프만 떼어내면 산세리프와 차이가 없을 정도로 세리프 계열의 특징이 많이 정리된 모습이에요. 주로 제목용으로 많이 쓰이는 ‘멤피스(Memphis)’, ‘록웰(Rockwell)’ 등이 대표적인 ‘슬랩 세리프’ 계열이에요.

세리프 계열을 세부적으로 나누는 방법은 여러 가지가 있어요. ATypI(Association Typographique Internationale 국제 타이포그래피 연합)에서 채택했었던* ‘Vox 분류법’, 세리프의 형태를 가지고 10가지로 분류한 Aldo Novarese**의 분류법, 총 19가지로 세밀하게 분류한 Jean Antoine Alessandrini***의 분류법 등이 있지만 이 글에서는 국내에서 많이 사용하고 있는 용어 네 가지로 간략하게 분류했어요.

*현재는 다국어 문자에 적용할 수 없고 다는 이유로 철회했습니다. 현재는 새로운 글꼴 분류 체계 연구를 계획 중에 있습니다.

**Aldo Novarese는 주로 토리노에서 활동했던 이탈리아 타입 디자이너입니다.

***Jean Antoine Alessandrini는 마르세유에서 태어나 파리에 정착하여 광고 및 잡지 디자인 분야에서 경력을 쌓았으며 Futuriset, Showbiz, Vampire, Alessandrini 등 수많은 글꼴을 디자인했습니다.

산세리프(Sans-serif)

‘산세리프(Sans-serif)’에서 ‘Sans’는 프랑스어로 ‘없다’는 의미예요. 말 그대로 ‘세리프가 없다’는 뜻이죠. 산세리프를 줄여 ‘산스’라고도 얘기해요. 산세리프 계열도 세리프 계열과 마찬가지로 더 세분화할 수 있어요. 다만 세리프가 없기 때문에 글자의 구조나 획의 형태로 구분해요. 산세리프 계열은 크게 ‘그로테스크 산스(Grotesque Sans)’, ‘네오 그로테스크 산스(Neo Grotesque Sans)’, ‘지오메트릭 산스(Geometric Sans)’, ‘휴머니스트 산스(Humanist Sans)’로 나눌 수 있어요.

가장 먼저 등장한* 산세리프는 ‘그로테스크 산스’인데, ‘그로테스크’라는 이름이 붙여진 건 당시 세리프 글꼴에 익숙했던 사람들의 눈에 산세리프는 너무나 기괴해 보였고, 초창기 산세리프는 획의 굵기나 글자의 비율이 정리되지 않아 사람들에게 큰 이질감을 줬기 때문이에요. 그로테스크 산스 계열은 ‘G, a, g’ 등의 글자에 세리프의 흔적이 남아있는 것이 특징이에요. 획의 굵기나 공간의 열림 정도가 균일하지 않아 투박한 인상을 가지고 있어요. 대표적인 그로테스크 산스 계열로는 ‘프랭클린 고딕’이 있어요.

*최초의 등장은 1816년 영국 캐즐론 활자 견본집에서 였지만, 시대적으로 주목받기 시작한 것은 20세기부터였습니다.

이후 그로테스크 산스 계열의 단점을 보완하면서 등장한 것이 ‘네오 그로테스크 산스’에요. 그로테스크 산스 계열보다 더욱 정돈된 형태를 갖추고 균일한 획의 두께, 소문자 ‘g'의 구조 등 가독성을 고려한 요소들이 추가된 것이 차이에요. 그리고 사용성도 많이 강조되어 다양한 굵기와 너비를 갖춘 패밀리로 제작된 경우가 많아요. 디자이너라면 누구나 들어봤을 만한 ‘헬베티카’, '유니버스’가 이 계열에 속하는 글꼴이에요.

앞서 설명한 두 계열이 세리프 계열의 특징이 남아있었다고 한다면, ‘지오메트릭 산스’는 손글씨의 흔적이 모두 사라지고 기본 도형으로 그린 듯 기하학적인 형태를 가지고 있어요. ‘유니버셜’, ‘푸투라’ 등 초창기 지오메트릭 산스 계열은 제목용으로 활용하기 적합한 형태였다면, 최근에는 가독성을 갖춘 글꼴들이 많이 나오고 있어요. 안정감 있고 선명한 인상을 가지고 있기 때문에 디스플레이 매체가 늘어난 최근 가장 많은 인기를 얻고 있어요.

마지막으로 ‘휴머니스트 산스’는 손글씨의 뼈대를 가진 계열이에요. 지오메트릭 산스 계열과 명확히 구분되는 특징을 가지는데, 구조적으로 그로테스크 산스 계열처럼 세리프 계열과 뼈대를 공유하고 있어요. 다만, 그로테스크 산스 계열과 차이점은 인위적으로 글자폭을 맞추지 않는다는 점이에요. 그래서 더욱 세리프 계열과 비슷하고 함께 썼을 때 이질적인 부분이 적어요. 대표적인 휴머니스트 산스 계열 글꼴로는 ‘길산스’. ‘옵티마’ 등이 있어요.

명조와 고딕

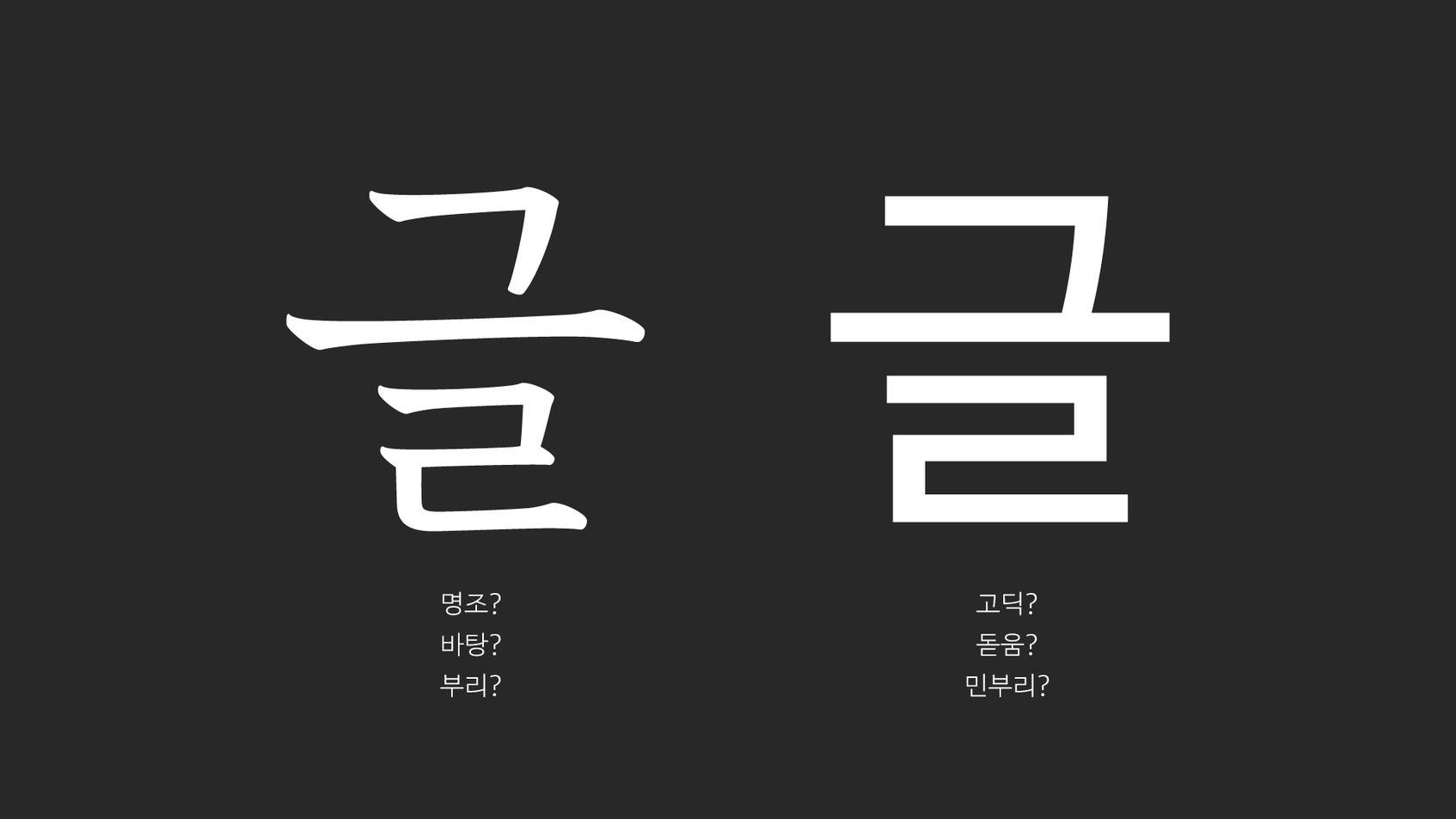

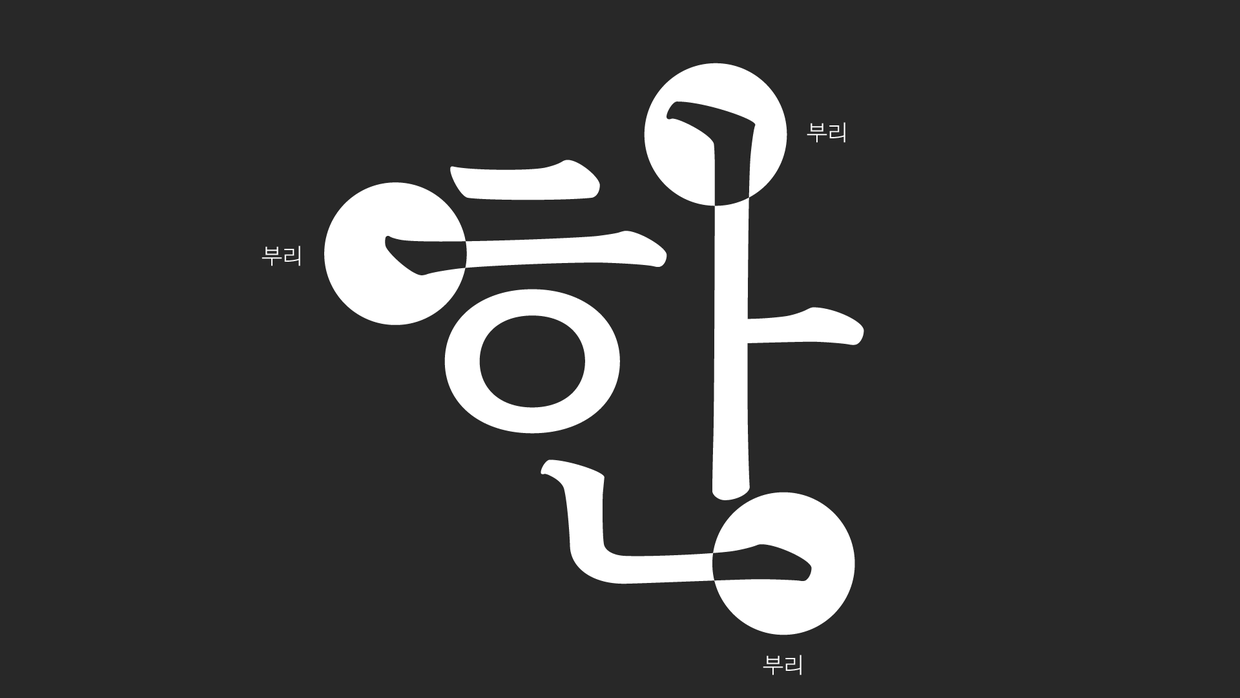

라틴 글꼴을 분류하는 기준이 세리프의 유무이듯 한글 글꼴 또한 부리*의 유무로 구분할 수 있어요. 사람들에게 가장 잘 알려져 있는 ‘명조’가 라틴 글꼴의 세리프 계열과 짝이 되는 말이에요. 마찬가지로 ‘격동고딕’, ‘꼬딕씨’ 등으로 잘 알려진 ‘고딕’은 산세리프 계열의 한글 글꼴을 말할 때 가장 많이 쓰는 말이에요. 그런데 두 용어는 사실 각각 정확한 뜻을 담고 있는 말이 아니에요.

*획의 시작과 끝 또는 꺾이는 부위에 돋아난 부분을 말합니다. 세리프와 대응되는 말이지만 쓰기 도구와 방법이 달라 같은 말이라고는 할 수 없습니다.

우리가 얘기하는 명조는 엄밀히 얘기하면 ‘송체’에요. 송나라 시대 때 목판 인쇄 환경에 맞춰 가로획은 얇게, 세로획은 두껍게 그리고 가로획의 끝부분은 굵게 그린 한자 자체(字體)에요. 이후 송체는 명나라 시대에도 많이 사용되었고, 바다 건너 일본까지 가서는 ‘명나라의 글자체’라는 뜻의 명조체로 불리게 돼요. 이후 다시 조선에서 명조체인 한자, 가나*와 함께 쓰는 한글 활자에도 명조라는 이름이 붙게 되었어요. 문제는 한글의 명조는 목판에 새기기 위한 형태가 아니라 붓글씨로 쓴 해서체이기 때문에 의미와 형태가 맞지 않는다는 거예요. 그래서 정말 명조 스타일의 활자에 ‘진짜 명조’라는 뜻의 ‘순명조’라는 이름을 붙이기도 했어요.

*일본어를 표기하는 음절문자를 말합니다.

동아일보의 이원모체와 명조 순명조 비교(왼쪽) (출처 - 한글 서체의 원형을 만든 이들)

동아일보의 이원모체와 명조 순명조 비교(왼쪽) (출처 - 한글 서체의 원형을 만든 이들)

Sandoll 명조 Neo1(오른쪽 위), SM순명조(오른쪽 중간), SM신신명조(오른쪽 아래)

한글의 부리 계열 글꼴*은 대부분 최정호*의 명조에 그 뿌리를 두고 있는데요. 그런 최정호 선생님조차 1978년 잡지「꾸밈」에서 아래와 같이 얘기했어요.

“사실 명조체는 중국 명나라 시대에 유행한 한문 서체인데 내가 쓴 이 한글에 왜 명조체란 이름을 붙였는지 모르겠다. 누군가가 좋은 이름으로 바꿔주었으면 좋겠다”

많은 사람들과 가장 잘 소통할 수 있는 용어가 본래 가지고 있는 의미와 맞지 않는다니 참 거시기한 상황이죠.

*부리가 있는 글꼴들을 부를 때 쓰는 말입니다.

**대한민국의 1세대 한글 폰트 디자이너로 사실상 이 분야의 길을 처음 개척한 사람입니다.

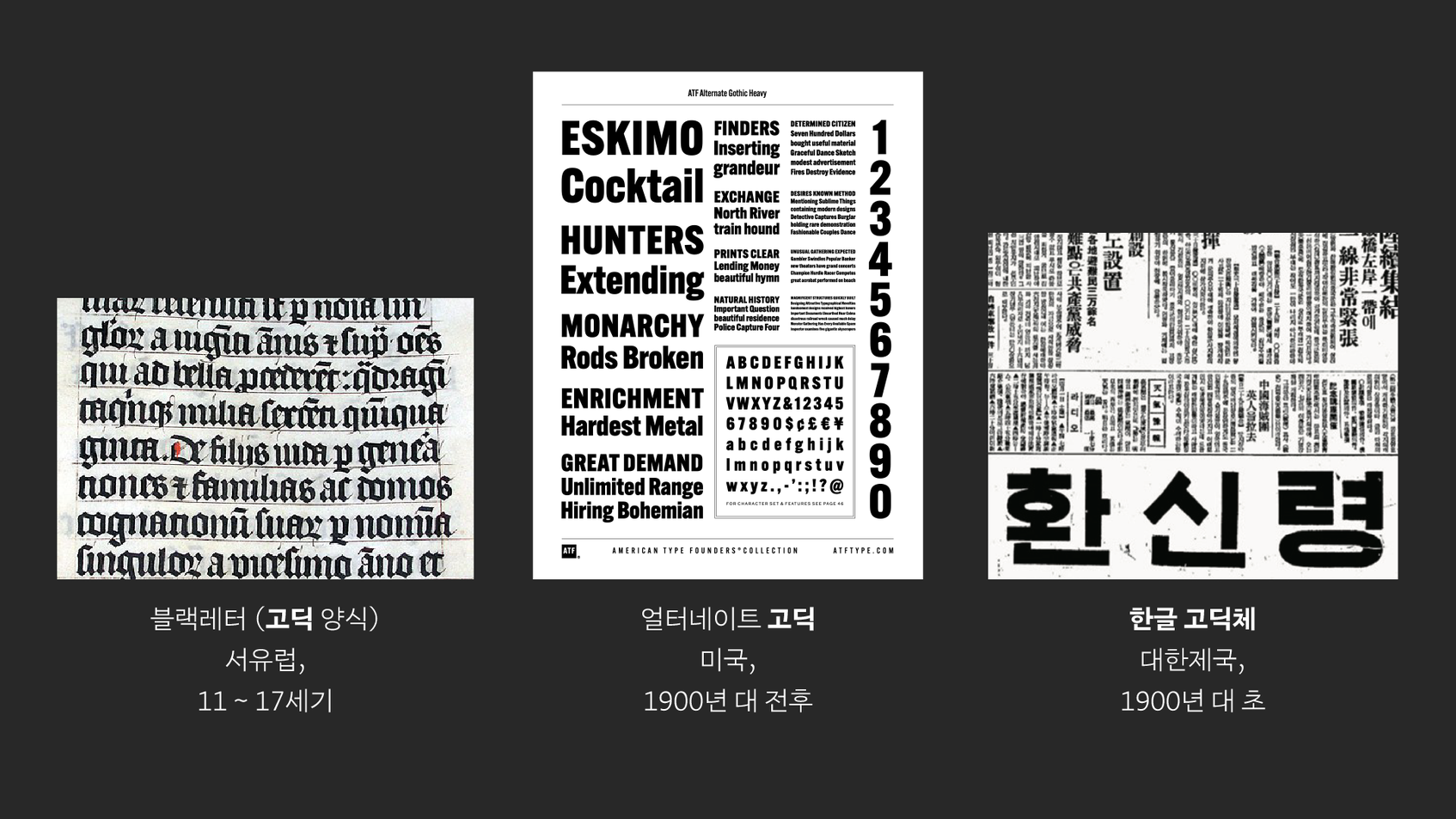

고딕의 상황도 크게 다르지 않아요. 1800년대 중반 미국에서는 그로테스크 산스 계열이 중세 유럽에서 유행했던 블랙레터*의 특징을 가진다고 생각해 이를 ‘고딕(Gothic)’으로** 불렀어요. 그리고 1900년 전후로 일본을 통해 우리나라에 그대로 들어와 산세리프 계열을 고딕의 일본식 발음인 ‘고짓구’라 부르게 되었고, 부리가 없고 가로획과 세로획의 대비가 적은 특징을 가진 한글 활자도 함께 고짓구라 부르게 되었어요. 이후 시간이 흘러 고딕으로 자리 잡게 되었죠. 이 또한 명조와 마찬가지로 세리프 계열 전체, 산세리프 계열 전체를 통칭하기엔 좁은 의미를 가지고 있어 아쉬움이 남아요.

*고딕, 프락투아 등으로 알려진 서체로 11세기부터 17세기까지 서유럽 전역에서 조금씩 다른 스타일로 사용되었습니다.

**1830년대 이후 나타난 현상으로 그 정확한 이유에 대해선 밝혀진 바가 없습니다. 슬랩 세리프를 한때 아무 관련 없는 이집션(이집트 양식)으로 불렀던 것과 유사한 현상으로 볼 수 있습니다.

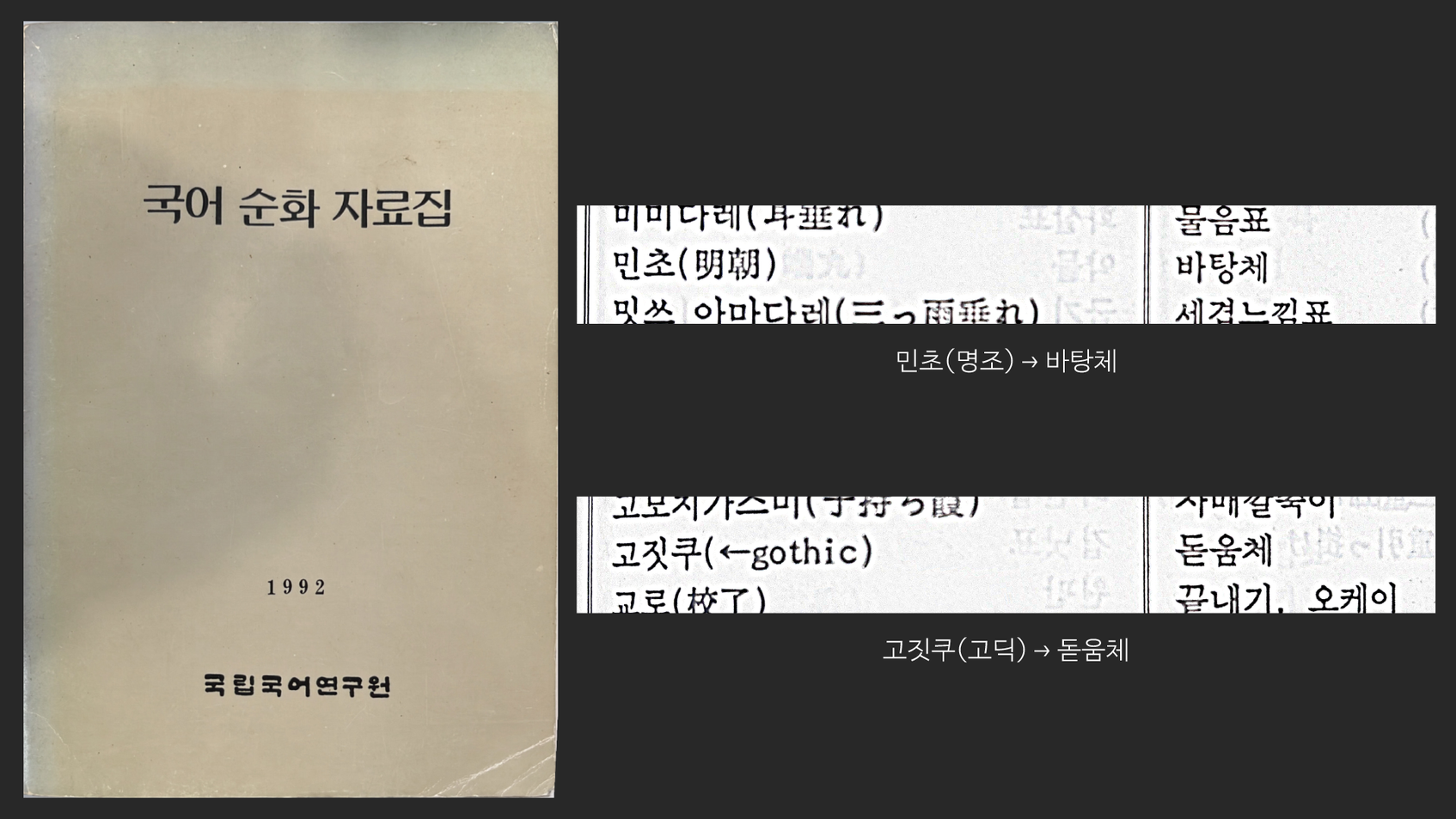

바탕과 돋움

이후 문화부(현 문화체육관광부)에서 ‘국어 순화 자료집’*을 통해 민초(명조)는 ‘바탕체’로, 고짓쿠(고딕)는 ‘돋움체’로 각각 순화된 용어를 사용하도록 권장했어요. 두 용어 모두 쓰임을 고려해 이름을 붙였는데, 바탕체는 명조가 주로 본문용으로 많이 사용되었기 때문에 책의 바탕을 이룬다고 하여 붙여졌어요. 돋움체는 제목이나 표제로 돋보임 효과를 낼 때 고딕이 많이 사용되 붙여진 이름이고요.

*1992년 11월 문화부에서 일본어의 잔재, 무분별한 외국어 사용 등의 문제를 고치고자 이를 대체할 우리말을 제시한 자료집입니다.

국어 순화 자료집의 신문 제작 용어 중 바탕체와 돋움체

국어 순화 자료집의 신문 제작 용어 중 바탕체와 돋움체

문화부에서 ‘바탕체’와 ‘돋움체’ 사용을 권장한 이후로도 사람들은 이미 익숙한 ‘명조’, ‘고딕’을 더 많이 사용했어요. 이미 인쇄, 출판 업계 그리고 디자이너들에게 그 용어가 더 많이 사용되고 있었기 때문이에요. ‘병따개’를 대신해 ’마개뽑이’로 순화하려는 시도가 있었음에도 여전히 많은 사람들은 ‘병따개’를 쓰잖아요? 일상 언어도 마찬가지지만 전문용어일수록 오래도록 이어진 것을 뜯어고치는 데에는 많은 연구와 노력이 필요해요.

부리와 민부리

일본어의 잔재나 무분별한 외국어의 사용보다 더 큰 문제는 실제로 글꼴을 분류할 때 발생했어요. 부리가 있는 글꼴을 모두 명조로 부르기엔 명조는 그만의 뚜렷한 양식이 있기 때문에 무리가 있어요. 그리고 오늘날엔 제목용으로도 많이 사용되기 때문에 ‘바탕체’로 부르기도 딱 들어맞지 않는 느낌이에요. 그래서 글꼴을 분류해야 할 땐 오직 부리의 유무만으로 판단할 수 있는 ‘부리 계열’, '민부리 계열’을 사용하는 것을 권장해요.

부리는 획의 끝에 돋아난 부분을 말하는데, 영문 글꼴에서 볼 수 있는 세리프와 대응되는 용어에요. ‘민부리’는 부리 앞에 '없다’는 의미를 가진 ‘민’을 붙여 부리가 없는 글꼴을 부를 때 쓰는 말이에요. 마찬가지로 영문 글꼴의 산세리프와 대응되는 용어에요. 앞서 설명드린 것처럼 세리프와 산세리프는 시대와 형태적 특징에 따라 더욱 세분화한 용어들이 있지만, 한글에는 최근에서야 그런 시도들이 있어요.

지난해 출간된 ‘글립스 타입 디자인’(노은유, 함민주)에는 부리 계열을 ‘옛 부리', ‘새 부리’, ‘각진 부리’, ‘획 대비 부리', ‘손글씨 부리’로, 민부리 계열을 ‘옛 민부리’, ‘새 민부리’, ‘둥근 민부리’, ‘기하학적 민부리', ‘손글씨 민부리’로 더 세세하게 분류했어요. 라틴 글꼴에 비하면 아직도 턱없이 부족한 숫자지만, 최근 몇 년 사이에 많은 한글 글꼴이 등장하고 있어요. 과거의 글씨를 모티브로 삼은 글꼴부터 새롭고 실험적인 시도를 한 글꼴까지 굉장히 폭넓게 등장하다 보니 한글 글꼴은 명확하게 시대적 배경에 따른 분류는 어려워요.

마치며, 그래서 거시기는 뭔가요.

용어도 언어에요. 그렇기 때문에 생명력을 가지고 있어요. 10여 년 전 많이 들을 수 있었던 CD를 ‘굽는다’는 말을 혹시 써본 적이 있나요? CD에 있는 데이터를 다른 CD로 복사해 넣는다는, 나름 잘 알려진* 전문 용어였지만 현재는 CD가 사라지면서 아무도 쓰지 않는 말이 되었어요. 아무리 널리 사용했어도 계속 사용하지 않으면 사라지고, 말도 안 된다고 생각했던 말들이 현재는 누구나 쓰는 말이 되기도 해요.

*놀랍게도 영어권 국가에서도 ‘burn’이라는 말을 썼습니다.

한글 글꼴은 라틴 글꼴처럼 시대적 배경을 바탕으로 정리되지 못했고 최근에서야 그런 시도들을 할 수 있는 환경이 갖춰지고 있어요. 그렇기에 서로 다른 관점과 배경으로 붙여진 용어가 곳곳에서 뒤섞여 보이는 것은 어찌 보면 당연한 생태계의 모습이라 생각해요. 찰떡같이 들어맞는 용어를 제안해 누구나 공감하며 사용하도록 하는 것이 이 생태계를 건강하게 하기 위한 최고의 시나리오지만, 그러다 자칫 생태계의 교란종이 될 수도 있는 노릇이죠.

이럴 때 우리가 할 수 있는 최선은 상황에 맞는 소통에 집중하는 거라 생각해요. 상황에 따라 가능하면 정확한 용어를 알맞게 사용하는 거예요. 명조를 써도 이질적이지 않을 때, 명조를 알고 있는 사람과 대화할 때 ‘거시기’는 명조가 되겠죠. 그렇지 않을 땐 필요에 따라 바탕체도 소통의 한 방법이 될 수 있고, 부리 계열이 또 다른 대안이 될 수 있어요. 뜻하는 바를 더 잘 설명하는 더욱 강한 생명력을 가진 용어가 살아남고 최후의 승자가 되는 것을 지켜보는 재미를 함께 느껴요.

참고문헌

도서

국어 순화 자료집, 국립국어연구원, 1992

글립스 타입 디자인, 노은유 · 함민주, 워크룸, 2022

성냥: 우리말로 들여다본 옛 과학기술, 정찬호, 좋은땅, 2020

세리프의 기원, 에드워드 M. 캐티치(원유홍 감수, 권현민, 유진숙, 채유경 옮김), 국립한글박물관, 2018

잡지 『꾸밈』의 타이포그래피적 의미, 전가경, 글짜씨 9(2), 2017

타이포그래피 사전, 한국타이포그라피학회, 안그라픽스, 2012

타이포그래피 용어정리, 이용제, 활자공간, 2022

한글글꼴용어사전, 세종대왕기념사업회 한국글꼴개발원, 2000

한글 디자인 교과서, 안상수 · 한재준 · 이용제, 안그라픽스, 2009

한글의 글자표현, 김진평, 미진사, 1983

활자본색, 이재정, 책과함께, 2022

웹

"송체(宋體)"와 "명조체(明朝體)"(링크), 티스토리

최정호 초기 고딕체, 그리고 새로 시작하는 과거(링크), 브런치

[타이포그래피의 탄생] – 2. 르네상스(링크), 라이트브레인

type n study -입문편-(링크), 브런치북

Methods of Classifying Typography(링크), GRAPHIC DESIGN HISTORY

Type Classifications(링크), 폰트닷컴

한글 서체의 원형을 만든 이들(링크), 디자인프레스(블로그)

작성지: 산돌 타입랩팀 정태영